西北大学丝绸之路研究院院长——卢山冰

在西北大学获得哲学学士(1986)、在西北大学获得科技哲学硕士(2001)、经济学博士(2005)学位,在厦门大学管理学院工商管理博士后流动站(2005-2007)和福建晋江高科技园区博士后工作站(2009-2011)做两次博士后,在日本吉田秀雄纪念事业财团、东京经济大学做研究员(2005-2006)、客员教授(2005-2006)。

1986年7月本科毕业留校任教,2006年4月晋升教授,被聘为博士生导师。2009年4月任陕鼓集团总经理助理,2013年12月任经济管理学院院长助理。2014年5月,任丝绸之路研究院常务副院长。2015年12月31日,被聘为西北大学现代学院院长。2017年12月至今,任西北大学丝绸之路研究院院长、西北大学现代学院院长。获2015年“文明之光•中国文化交流年度人物”,2018年获陕西省教学名师。

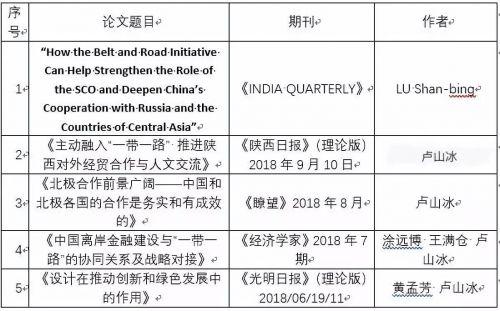

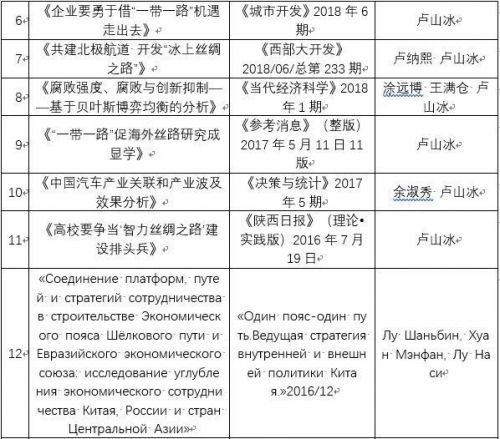

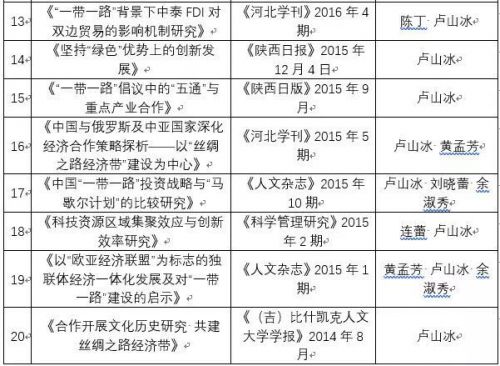

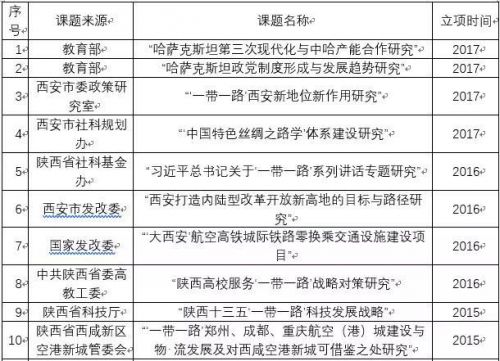

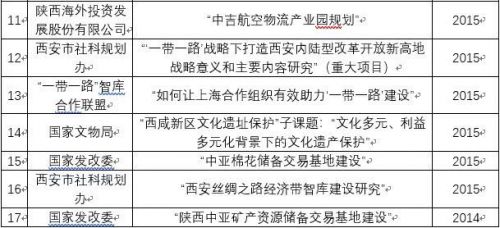

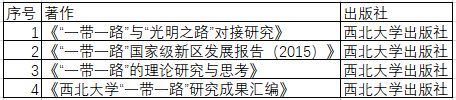

出版著作20部,发表论文100余篇。获得省市厅等奖20项。完成了科技部、国家发改委、教育部、国家文物局、陕西省、西安市等“一带一路”研究课题20项,在“中亚矿产资源”、“中亚棉花资源”、“中亚粮食资源”、“上海合作组织与欧亚经济联盟对接”、“‘一带一路’与‘光明之路’对接”、“冰上丝绸之路建设”等专业领域形成了一系列研究成果。在吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、印度等国际期刊,发表多篇专业论文,在《参考消息》发表整版研究文章,在《光明日报》理论版发表多篇理论文章,研究成果入选为中央对外联络部当代世界研究中心和俄罗斯总统办公厅国际战略研究所合作研究成果。2016年、2018年三次应邀为西安市市委、市政府、市政协主要领导做专题讲座、辅导报告。推动成立西北大学哈萨克斯坦研究中心、西北大学尼泊尔研究中心、西北大学巴基斯坦研究中心;西北大学丝绸之路研究院被中联部牵头“一带一路”智库机构联盟常务理事单位,获陕西省“一带一路”软科学基地、教育部区域和国别研究中心(备案)、陕西省国际合作基地。成为国内有影响力的“一带一路”专家。

主要成果

论文

项目类

著作类

附录

《“一带一路”促海外丝路研究成显学》

(《参考消息》2017年5月11日11版整版)

作者:卢山冰

丝绸之路古已有之,但“丝绸之路”的概念是近代德国学者提出来的。整体来看,国外丝绸之路研究可分为三个阶段,1850年以前,1850—1920年,1920年以后。在1850年以前,以史学研究为主,主要是丝绸之路沿线国家学者根据古籍和史料记载,集中研究过去丝绸之路的路线、演变和发展过程;1850—1920年期间,以欧美日的汉学家、地理学家和考古学家为主体,以探险、考古和考查的方式对丝绸之路沿线的文化遗址、文物遗迹等进行挖掘及掠夺。1920年以后,国外丝绸之路研究专题成果大量出现,在冷战结束的20世纪90年代初期中亚国家独立发展后,国外丝绸之路研究活跃起来,在2013年中国提出“一带一路”倡议后,世界上围绕丝绸之路与现实社会、经济、文化的研究成果频频问世。海外对丝绸之路的研究从冷门逐渐成为显学。

法国日本走在研究前列

海外丝绸之路研究,非常关注宗教的交流和传播。世界三大宗教佛教、伊斯兰教和基督教,以及西域的萨满教、袄教、摩尼教、景教等宗教,都是通过丝绸之路的路线传入中国的。中国的道教也经由丝绸之路传入西域。法国和日本的学者对丝绸之路的研究在国际上走在前列。

在19世纪末20世纪初法国出版了许多研究丝绸之路宗教的著作。伯希、沙畹的《中国之旅行家:摩尼教流行中国考》(1924),详述了摩尼教在中国流行的始末。他们还深入研究了中国道教经典《道德经》。二战前法国汉学家马伯东也热衷于研究中国道教。国外丝绸之路研究者早期集中在宗教方面,后来才延展到经济、文化遗产等其他方面。戴密微整理老师马伯东的遗著出版《中国宗教·历史杂考》(1950)详细研究佛教在中国的表现形态和历史,提出了辨别佛经汉译真经的方法,推动了法国对中国文学和禅宗的研究。其名作《法宝义林》(1929)成为国外研究中国佛教的经典。康德谟整理出版《道教和中国宗教》(1971),为后人奠定了认识和研究道教的基础。法国当代最权威的汉学家谢和耐对寺院经济进行深入研究,他的博士论文《中国5—10世纪的寺院经济》(1952)直到现在仍然是法国研究丝绸之路经济问题最重要的著作。他在《中国和基督教》(1982)重点研究了宗教在中西方文化交流中的冲突问题。

在传统丝绸之路研究上法国学者堪称居欧洲之首。法国不仅有众多的学术团体,而且拥有一批具有影响力的研究专家。在丝绸之路经济研究中,布尔努瓦夫人独树一帜。她在1963年出版的《丝绸之路》一书中,重点研究了丝绸之路上的丝绸贸易史。这本书被誉为法国出版的科学研究价值极高的丝绸之路专著。此书全面分析了丝绸之路沿线各民族及国家之间的政治、经贸关系,剖析了丝绸之路贸易对于当时经济发展的影响。

法国人鲁保罗于1992年出版了《西域的历史与文明》,此书涉及领域十分广泛。法国专家让-诺埃尔·罗伯特1993年出版力作《从罗马到中国——凯撒时代的丝绸之路》,本书全面描述了早期的陆路丝绸之路活动,就罗马帝国对于包括中国在内的远东和中亚、南亚国家的基本政策进行了深入研究,详细比较了丝绸之路各国经济文化交流方面的差异性。1995年法国人雅克·昂克蒂尔出版《丝绸之路资料集》,涉及内容广泛,在文化方面收录了大量丝绸之路上的传说和早期文字记述。

在亚洲,日本对于古代丝绸之路研究一直比较重视。1992年日本著名东方学家长泽和俊在《丝绸之路研究的展望》一文中提出,丝绸之路上往来的东西分为“物质文化”和“精神文化”。无论是经济交流还是文化交流,都是借助货品运输交换而推动繁荣发展的。在1965—1975年的10年时间,日本关于丝绸之路的研究走向大众化。这个时期中日交流密切,日本组织了许多考察团到中国,对丝绸之路展开实地考查研究,在日本国内出版了大量畅销的游记。

美国专家侧重战略问题

在美国有一批重要的研究专家,他们的研究侧重于丝绸之路战略问题。美国主要的丝绸之路研究机构有约翰斯·霍普金斯大学国际问题高级研究学院中亚高加索研究所、约翰斯·霍普金斯国际问题高级研究学院和瑞典安全发展政策研究所联合成立的研究中心“丝绸之路项目组”、斯坦福大学国际问题研究所、美国战略与国际问题研究中心等机构。

进入21世纪以来,美国学者斯塔尔、尼德斯的《新丝绸之路——阿富汗将是核心与否?》、库钦斯的《在阿富汗获得成功的关键——现代丝绸之路战略》、《为阿富汗“新丝绸之路”奠定基础——看华盛顿与喀布尔如何将愿景变为行动》等研究成果,具有一定国际影响力。2005年斯塔尔提出“大中亚”概念,2007年他主编的《新丝绸之路:大中亚的交通和贸易》一书出版,强调阿富汗在丝绸之路战略中的核心地位。2009年,美国开辟了经波罗的海、高加索、俄罗斯和中亚通向阿富汗的北方运输网,随后,斯塔尔提出可利用北方运输网,使它成为欧亚大陆的经济桥梁。

耶鲁大学历史学教授、著名汉学家芮乐伟·韩森2012年出版《丝绸之路新史》。该书从第一章到第七章及结论分别为:“楼兰:中亚的十字路口”,“龟兹:丝路诸语之门”,“高昌:胡汉交融之所”,“撒马尔罕:粟特胡商的故乡”,“长安:丝路终点的国际都会”,“敦煌藏经阁:丝路历史的凝固瞬间”,“于阗:佛教、伊斯兰教的入疆通道”,“结论中亚陆路的历史”。她认为,对于丝绸之路上的交通流量较少的道路,其历史的真正价值在于“丝绸之路上穿行的人们把各自的文化像其带往远方的异国香料种子一样沿路撒播”,“丝绸之路在很大程度上并非一条商业道路,却有着重要的历史意义。这条路网是全球最著名的东西方宗教、艺术、语言和新技术交流的大动脉”。

美国专家黑尔佳·策普-拉鲁什和威廉·琼斯在2014年出版的《从丝绸之路到世界大陆桥》提出:地缘政治思维如果得到延续,将导致人类的灭亡。“摈弃地缘政治思维”,“不能将中国的崛起看作是对西方所谓地缘政治利益的威胁”,我们才能成为人类新纪元的创造者。研究者认为“中俄印在科技领域的合作对于人类的新时代来说具有范式意义”。

中亚国家也活跃着一批丝绸之路研究者,在专项研究上成果丰富。2009年哈萨克斯坦三位学者发表了丝绸之路研究成果:安娜库里耶娃发表《丝绸之路沿线的土库曼与哈萨克:交流与接触》一文,指出由于亚历山大帝国征服了中亚,希腊文化传入东方,阿拉伯及穆斯林文化受到影响。哈萨克斯坦东方研究所阿布都罗发表《丝绸之路上的粟特》一文,详细论述了丝绸之路上粟特人的商业活动和文化交往。阿萨巴耶娃在《丝绸之路文化关系的历史延续》中研究了丝绸之路的文化交流、历史意义和现实价值等问题。

丝路专著成全球畅销书

2015年8月牛津大学伍斯特学院高级研究员、牛津大学拜占庭研究中心主任彼得·弗兰科潘的《丝绸之路:一部全新的世界史》正式出版,瞬间引起国际上极大反响,成为“轰动全球的现象级畅销书”,迅即席卷英国、美国、德国、印度、韩国等20多个国家。该书将丝绸之路称为“两千年来始终主宰人类文明的世界十字路口”。《纽约时报》将其评为畅销书,《泰晤士报》、《卫报》将其评为2015年度图书,彭博社将其评为2015年度最佳历史书。全书是迄今为止将丝绸之路与世界历史紧密融合在一起的研究成果。

弗兰科潘认为,东西方包括中间众多多元化国家,在数千年里连接着欧洲和太平洋、坐落在东西方之间的那块区域“才是地球运转的轴心”,这个地带“构成东西方之间的桥梁”,形成“文明的交汇点”。丝绸之路是“世界的中枢神经”,将各民族各地区联系在一起。丝绸之路上的文化、城市、居民的进步和发展都是基于人们在从事贸易交流时的思想沟通,在相互学习中相互借鉴,“在哲学与科学、语言与宗教等的交流中得到启发和拓展”。他指出,以往的欧洲中心论强调“地中海是人类文明的摇篮”,而事实上地中海很明显就不是人类文明真正的诞生地。事实上真正的“地球的中央恰恰位于亚洲的心脏”即丝绸之路核心区。

书中指出,“世界旋转的轴心正在转移——移回到那个让它旋转千年的初始之地——丝绸之路”。书的最后一句是:“丝绸之路正在复兴。”

旅居德国的美国著名经济学家、地缘政治学家威廉·恩道尔2016年8月出版《“一带一路”共创欧亚新世纪》一书,该书是“一带一路”倡议提出后欧美研究专家出版的重要著作,内容涉及“中俄全面战略协作与欧亚大陆的崛起”、“开启重构国际金融秩序之路”、“欧亚大陆防务战略的中流砥柱”、“失落的霸权与歇斯底里的华盛顿”等。恩道尔在研究成果中对于“铁路基础设施”给予重点肯定,认为“铁路基础设施是构建欧亚整体新经济市场的重要环节”。他断言,世界新的金融秩序令人翘首以待。恩道尔认为,“‘一带一路’倡议大气磅礴,勾勒出一幅全球未来的崭新画面。它不但会再创奇迹,而且将惠及世界,未来10年全球将因此焕然一新——世界将告别霸权侵略、战火硝烟,各国将携手发展,共创辉煌”。

此外,在亚洲国家,一些研究专家的观点也非常鲜明。新加坡国立大学东亚所所长郑永年是新加坡“一带一路”研究成果最丰硕的学者之一。他认为:“‘一带一路’倡议是迄今最受欢迎的国际公共产品,也是目前前景最好的国际合作平台。”通过与沿线国家的互利合作及资源整合,更好地激发出沿线国家的经济发展潜力,推动中国与东南亚、南亚等地区各国的经济伙伴关系升级,促进地区经济发展。

丝路研究需注意四大问题

海外丝绸之路研究对于“一带一路”建设具有重要启示。

第一,国内“一带一路”研究者要密切关注海外丝绸之路研究成果,要深入分析国外丝绸之路研究的学术导向。国外研究成果是做好“一带一路”建设的宝贵学术资源和财富。在沿线国家开展“一带一路”建设,历史文化遗产和遗存是对丝绸之路历史的佐证,这是中国与沿线国家的共同历史资源。

第二,我们既要把海外丝绸之路学术和智库研究与该国战略相区别,也要注重其内在关联性。沿线国家在丝绸之路上的学术研究成果可能成为该国的战略发展理论基础,这在沿线国家参与“一带一路”建设活动中尤其重要。

第三,丝绸之路研究从来就是在开放系统中进行,都是放在沿线国家这个大的视野中进行分析和讨论,这样我们才能找准问题的重要性、关联性和发展性。中国的丝绸之路研究也要和海外研究领域建立密切联系,增强丝绸之路学术研究领域学者之间的“历史认同”、“文化认同”和“学术认同”,打造丝绸之路研究学术团体共同体,为“利益共同体”、“命运共同体”和“责任共同体”奠定学术理论基础。

第四,开展“一带一路”建设要与沿线国家历史文化、发展阶段、发展水平相结合,特别是人文交流是各类互联互通的基础。而且,研究丝绸之路问题,一定要放到全球背景下,才能确保研究的全面性和客观性。

总之,从形态上讲丝绸之路是通道、路径,是桥梁,从本质上讲丝绸之路承载的是文化、文明的交流、沟通和融合。丝绸之路在历史上就是东西方之间经济、政治、文化交流的平台,在“一带一路”建设中丝绸之路上的行为主体是人,互联互通、经贸往来归根结底是“人的交流”、“人与人的沟通”,要解决的也一定是沿线国家“人的发展”、“人的幸福”和“人类的文明共同进步”。