宋元明地图中的西域观

席会东,西北大学丝绸之路研究院 (陕西西安710069)

摘要:古地图不仅是古代地理状况的反映,也是政治权力和地理观念的表达。汉代张骞凿空西域以来,中原王朝对西域的政治关怀、中原士人对西域的历史书写和知识关注从未中断。汉唐时期的西域地理图籍因年代久远、写本时代文献传存不易而未能流传至今。宋元明时期,中原王朝和西域民族政权都有西域图籍传世,分别表现了不同的西域景观和西域观念。并未实际掌控西域的宋、明王朝在其疆域图中往往表现汉唐时期的西域历史镜像,突出中原王朝经营西域的文治武功,彰显西域是中原王朝故土的政治观念,寄托中原王朝徕远人、致殊俗的政治理想。元代西域地图受中国地图和阿拉伯地图的双重影响,表现西域突厥化、蒙古化的地理现实。明代西域行程图重在表现明代广义西域的交通、城镇、物产与族群地理现状,反映元明时期西域突厥化和伊斯兰化的现实情景。宋明学者的知识关怀和元明王朝的政治经略是该时期西域地理图籍传承和发展的主要动力,而西域也在不同朝代、不同类型、不同知识体系的地图中呈现出历史与现实、故土与异域相互交错的地理景观。

关键词:古地图 西域观 政治关怀 知识体系 绿洲社会

View of the Western Regions in the maps of Song, Yuan and Ming Dynasties

Xi Huidong

(Institute of Silk Road Studies, Northwest University, Xi'an, Shaanxi 710069)

Abstract: The ancient maps are not only reflections of the ancient geographical situation, but also expression of political power and geographical concept. Since Zhangqian was accredited to the Western Regions in the Han Dynasty, the political concern of the dynasties and knowledge concern of the Chinese historiography for the Western Regions have never been interrupted. The maps of the Western Regions drew from Han to Tang Dynasties have not been passed down to the present. During the Song, Yuan and Ming Dynasties, the central government and the Western Regions’ political powers had compiled maps of the Western Regions, showing different landscapes and concepts on the Western Regions. The Song and Ming dynasties, which did not actually control the Western Regions, often represented the historical mirrors of the Western Regions in the Han and Tang Dynasties in their territorial maps for highlighting the martial control and political governance of the central dynasties on the Western Regions and pinning the special political ideal for restoring sovereignty of the Western Regions. The maps on the Western Regions of Yuan Dynasty, influenced by both Chinese and Islamic cartography, depicted the geographical reality of the Turkilization and Mongolianization of the Western Regions. The traffic maps of the Western Regions in the Ming Dynasty focused on the current situation of transportation, township, property and ethnic geography in the broad western regions, and reflected realities of Turkilization and Islamization in the Western Region during the Yuan and Ming Dynasties. The knowledge concern of scholars in Song and Ming dynasties and the political governance of Yuan and Ming dynasties were the main driving force for the inheritance and development of the maps of the Western Regions. The Western Region presented intertwined geographical landscapes between history and reality, homeland and exotic regions in the maps of different dynasties, different types and different knowledge systems.

Key Words: Ancient maps; View of the Western Regions; Political concern; Knowledge System; Oasis Society

主要包括新疆和中亚的西域地处亚欧大陆腹地,是古代陆上丝绸之路的重要通道,具有边疆性与枢纽性双重地域属性。从汉武帝时期张骞凿空西域开始,西域就纳入到中原王朝的政治关怀和官私史书的记载体系之中,并成为中国地理图籍记述和描绘的重要内容,《史记》和《汉书》中对西域有详实的记述。东汉时期佛教经西域传入中原地区之后,历代高僧因取道西域前赴天竺取经求法朝圣而编绘西域地理图籍,如东晋释道安撰有《西域志》并绘有《西域图》。隋唐两朝政府大力经营西域,唐代僧人取道西域前去天竺取经朝圣,留下了大量的西域地理图籍,包括隋代裴矩的《西域图记》,唐代程士章的《西域道里记》、许敬宗的《西域图志》、玄奘的《大唐西域记》、辩赞的《西域记》等。按照宋人郑樵《通志•图谱略》记载,隋代裴矩绘有《西域图》,中唐贾耽绘有《西域图》等,而许敬宗《西域图志》应该也有《西域图》。汉唐时期的西域图反映了中原王朝对西域地理的认知水平和区域观念,但可惜这些地图因年代久远、写本时代文献传存不易都已经散佚。

现存最早描绘西域地区的中文地图始于宋代,其后元明两朝均有重点描绘西域的地图传世,形成了表现西域变迁的地图谱系,直观反映了各朝的西域观。既有的西域研究多基于历史文献、考古资料和实地考察而展开,直观反映西域历史地理和区域观念的古代地图尚未得到学界足够的重视和充分的运用。除了少数几幅西域图籍的个案研究外,学界尚未有系统深入的西域地图探讨。相关研究成果主要有席会东《清代地图中的西域观——基于清准俄欧地图交流的考察》,该文从清朝、准噶尔汗国和沙俄帝国地图交流的角度,探讨了清朝政府、清朝学者和准噶尔汗国等不同类型地图中的新疆观。成一农的《从古地图看中国古代的“西域”与“西域观”》一文,指出宋代至清代中期之前的全国总图和区域图中主要表现西域历史情形,较少关注现实地理情况,清代中期之后的全国总图中对“西域”的描绘由历史转向现实,其原因主要是清朝对西域的经略和近代疆域观的影响。鉴于现有研究成果对西域古地图类型的梳理不够全面,对其中西域观的分析还不够深入,本文将以宋元明时期的西域地图为主要资料和研究对象,分析其基本类型、绘制背景、主要内容和知识体系,进而探讨宋元明中原王朝与喀喇汗王朝等西域民族政权的西域观。

一、核心与边缘——宋代西域与中原地图中的西域镜像

宋代西域地区为高昌回鹘、喀喇汗王朝和于阗分据,后为西辽统一。信仰伊斯兰教的喀喇汗王朝曾持续向信仰佛教的于阗和高昌回鹘发动“圣战”,伊斯兰文化在西域的影响日益加深。中原王朝丧失对其实际控制,汉文化在西域的影响相对减弱,但辽宋都仍与西域保持交往。一方面,西域喀喇汗王朝学者马合木德·喀什噶里(Mahmud ibn Hussayn ibn Muhammed al-Kashgari,1005—1102)在阿拉伯帝国都城巴格达绘制以西域为中心的“圆形世界地图”;另一方面,宋代科举制兴盛,宋朝政府和学者为士子通经明史、了解西域历史地理而绘制西域历史地图,而宋代僧人也编绘表现佛教传播和取经求法之路的西域历史图籍。两者分别采用西域本位和中原本位视角,反映了截然不同的西域观:前者采用突厥和伊斯兰的世界地理观和文明观,将西域描绘为天下之中和世界文明中心,后者则采用“中原中心”和“华夷之辨”的天下观和族群观,将西域描绘为处于华夏文明世界边缘、被中原王朝教化经略的夷狄之域。

(一)、天下之中与文明中心——喀喇汗王朝地图中的西域本位观

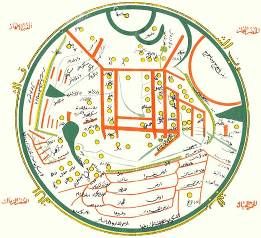

出生于喀什的喀喇汗王朝学者马合木德在其于1072-1074(北宋时期)所撰的《突厥语大辞典》地理山川部类中,附有一幅彩绘的阿拉伯文圆形世界地图(图1)。该图受欧洲中世纪T—O地图和伊斯兰地理学的影响,是一幅混合了伊斯兰教和西方基督教世界观、并吸收了中原地理知识的“世界地图”。全图东起东亚的摩秦(中国)和日本,西至西班牙的安达鲁斯(安达卢西亚),北到亚欧大陆北部的“阳光照射不到之地”和亚历山大长城(Alexander's Wall)以北的荒漠区、蛮人区与猛兽区,南至南亚的锡兰和非洲埃塞俄比亚与酷热无人区,以喀喇汗王朝的都城八剌沙衮、喀什为中心,以亚历山大长城所围合的区域为重点,将西域塑造为天下之中和世界文明轴心。图中详细绘注11世纪西域的重要城镇如吐鲁番、高昌、别失八里、彰八里、库车、乌什、且末、和阗、叶尔羌以及塔什干、怛罗斯、撒马尔罕等,并注明突厥等部族的分布状况,直观表现喀喇汗王朝的疆域观和世界观,反映了西域突厥化和伊斯兰化的现实场景。

图 1 马合木德“圆形世界地图”摹绘本和汉译本

(二)、汉唐故土与华夏边缘——宋代地图中西域历史镜像

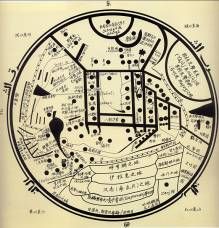

军事上受制于四夷的宋王朝刻意强化华夷观念,借以突显华夏文化的优越性。在唐代贾耽《海内华夷图》的基础上,宋人于北宋政和至宣和间(1117-1125年)绘制、南宋绍兴六年(1136年)刻石的《华夷图》,表现包括西域在内的华夷世界图景。《华夷图》中的西域(图2)东起汉代长城、玉门关和阳关,西至碎叶、葱岭,北至乌孙,南至于阗,属于狭义的西域,图中绘出发源于葱岭、注入蒲昌海的葱河,注明汉代楼兰、鄯善、于阗、莎车、疏勒等南疆诸国与唐代安西四镇,并在图缘注明西汉至宋中原王朝经略西域的情形与历代通贡国家数目和国名。汉唐西域与宋代中原融为一图,表现了宋人怀柔远人、恢复汉唐故土的政治理想。日本京都东福寺栗棘庵所藏《舆地图》等南宋疆域图中西域的范围与《华夷图》基本一致(图3),但相对位置错乱严重,尤其是将发源于西域葱岭注入蒲昌海(即罗布泊)的河流作为黄河之源,表现了宋人恪守《汉书·地理志》“黄河伏流重源”的经史观念,反映了宋代地理学服从于经学,也表明此图是宋代科举社会士子通经明史的工具。

图 2 北宋《华夷图》西域地区 图 3 南宋《舆地图》西域地区

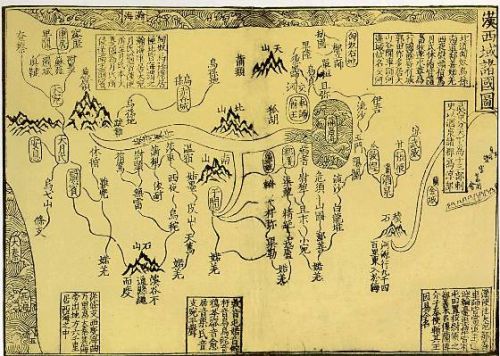

南宋僧人志磐所编、咸淳六年(1270年)刻本的《佛祖统纪》中有《汉西域诸国图》历史地图一幅(图4),主要表现西汉时期西域诸国的地理与交通状况。该图东起黄河上游至兰州、河套一带,西至大秦西海(地中海),南抵石山(昆仑山),北到瀚海,绘注西域地名70余处,描绘了广义西域诸国的位置和河西走廊通往西域的南北两道,是现存较早详细描绘广义西域和丝绸之路的交通地理图。图中突出表现了葱岭、天山、南山、北山、石山、积石山等山脉,黄河、葱河、蒲昌海等河湖,以及秦汉长城、玉门关、阳关等重要地标,相对位置基本准确。另用文字注记和线条标明南疆南北两道的走向及沿途国家是行国还是城国,汉朝对西域诸国的经略与西域诸国的变迁、国名读音,内容与《史记》、《汉书》所载相符,表明此图主要是根据汉代地理志书绘制,并同样具有通经明史辅助工具的作用。

图 4 南宋《佛祖统纪》之《汉西域诸国图》

二、蒙古化与北疆崛起——中伊交流与元代地图中的西域观

元代混一番汉,建立起横跨亚欧大陆的庞大帝国,西域地区分属元朝和四大汗国所辖。随着扎马鲁丁等西域波斯地理学家大量来华,新疆、中亚、西亚甚至是欧洲和非洲的地理知识以及阿拉伯地图(回回图子)、圆形地球仪被传入中原,“混一图”取代唐宋时期的“华夷图”成为元代天下图和疆域图的主要类型,而元代地图中对西域当时的地理状况也往往有清晰的描绘。

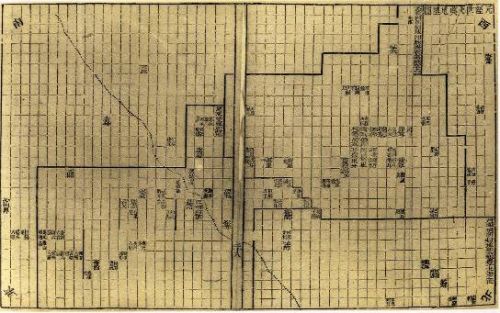

元代的疆域政区图主要有札马鲁丁编绘的《天下地理总图》(1303年)、朱思本编绘的《舆地总图》(1320年)、李泽民编绘的《声教广被图》(1330年左右)、清濬绘制的《广轮疆里图》(1360年)等大型舆图以及民间类书《翰墨全书》所录《大元混一方舆胜览》中的《混一诸道之图》(1324年)和《事林广记》中的《大元混一图》(1330—1333年)等,这些地图或是已经散轶,或是对西域的标绘失之简单仅具有示意性,现存能够详实反映元代西域地理和观念的地图是《经世大典地理图》(图5)。

《经世大典地理图》附于元至顺二年(1331)虞集等所撰的《经世大典》之中,清人魏源从《永乐大典》辑出并收入其《海国图志》。全图的绘制范围包括新疆、中亚、西亚、小亚细亚以及北非与东欧,是蒙元察合台汗国、钦察汗国、伊利汗国三大汗国的疆域地理图。在形式上,该图既继承了中国传统的方眼坐标即计里画方体系,画方但不计里,将地名均置于方格之中;又采用阿拉伯地图的方位体系,将北、南、东、西四个方位标于四隅而非四缘,充分体现了蒙元时期多元文化交融的时代特征。在内容上,该图主要标注蒙元时期西域的重要城镇,地名全部为蒙古语和突厥语,与《元史• 地理志•西北地附录》基本一致,而不再像宋代地图那样标注汉唐历史地名,反映了西域突厥化和蒙古化的现实情境。另外,在新疆地区,该图所注多为北疆地名,而很少标注南疆地名,反映了在蒙古游牧族群所建的察合台汗国统治之下,新疆地区的地缘政治结构发生变化,适合游牧的北疆成为新疆地区的政治军事重心之所在,而南疆丝路绿洲地带则相对衰落。

图 5 元至顺《经世大典地理图》

三、承袭新知与重塑故土——明代疆域政区图中的西域观

元末明初统辖天山南北的东察合台汗国衰亡后,西域形成大大小小许多割据自立、不相统属的封建王国与“地面”,各地仍由察合台王室后裔统治,其中新疆地区以亦力把里最强,后为叶尔羌所取代。诸国大多信仰伊斯兰教,与明朝保持朝贡关系,并通过朝贡贸易的形式维系着陆上丝绸之路的畅通。明朝对西域诸国的政策是笼络察合台蒙古后裔,利用其政治声望和威信来维系朝贡贸易体制,并在政治和军事上牵制漠北的蒙古诸部;而西域诸国入贡明朝主要是为了获得经济利益,换回明政府优厚的回赐。明朝前期通过建立关西卫所和修建边墙等军事措施与出使册封、朝贡贸易等政治经济手段互为表里,达到羁縻西域的目的。明中期吐鲁番侵凌哈密诸卫,明朝放弃关西哈密诸卫,退守嘉峪关,对西域的政治影响日益减弱。

在此背景下,明前期的疆域政区图继承蒙元时期的疆域观念和地图遗产以及“混一图”体例和知识体系,往往描绘包括新疆、中亚、南亚的广义西域,甚至受阿拉伯地图的影响而描绘欧洲和非洲。明中期以后,随着明王朝军力的相对衰落、疆域的内缩和政治进取心的减退,明朝疆域政区图也开始集中于明王朝的实际控制疆域而减少对域外的描绘。在作为学者知识关怀内容而绘制的《西域图》中,编绘者逐渐抛弃蒙元时代的地理知识和地图遗产,重新回归宋代地图根据文献记载编绘表现西域汉唐故土的传统,或是描绘明初出使经略西域的盛世记忆,回避西域沦为异域、大明王朝在西域声望日衰的现实。

另一方面,明朝出使西域的使臣、往来中原与西域的商旅和宗教信徒,也往往记述其在西域的见闻,并绘制表现西域突厥化和伊斯兰化现实情境的西域行程图。两类舆图分别表现了西域的历史镜像和现实场景,也反映了故土与异域两种不同的西域观。如明代《广舆图》、《皇明职方图》等政区图中多标注西域汉唐历史地名,借以彰显西域是中原王朝的故土和中原王朝经略西域的文治武功;而明永乐年间陈诚的《西域行程图》、明嘉靖《西域土地人物图》等西域地理图籍中则更多描绘了西域突厥化和伊斯兰化的现实。而且,明代地图中所描绘的西域往往都是广义的西域,超越汉唐时期的西域地理范围和知识体系,反映了蒙元时期伊斯兰地理学和明晚期耶稣会士传来的欧洲地理学对中国地图的影响。

(一)、蒙元遗产与天下新知——明初疆域图中的西域观

中国第一历史档案馆所藏绢本彩绘的《大明混一图》绘制于明洪武二十二年(1389年),是现存尺寸最大、年代最早的中文世界地图。该图由明廷组织编绘,原藏于明朝内府,清人入主中原接管后将图中的汉文地名全部改用满文贴签覆盖,彰显满人对天下的统治。同《大明混一图》内容相近的舆图是朝鲜学者权近1402年在元代《广轮疆里图》《声教广被图》基础上融合朝鲜和日本地图绘制而成的《混一疆理历代国都之图》(图6),此图被丰臣秀吉带回日本后,屡经摹绘和改绘,形成一系列“混一图”并流传至今。

明初形成并在东亚广泛流传的“混一图”系列中文世界地图,继承了蒙元时代的天下观和地图遗产,隐含普天之下莫非王土的天下观念,地理范围涵盖亚欧非三大洲,以大明王朝版图为中心,东起日本,西达欧洲西海岸、非洲西海岸,南至爪哇、印度洋、非洲南部,北抵蒙古、俄罗斯和欧洲北部。值得注意的是,混一图绘出了非洲大陆南部轮廓,虽然非洲内陆的撒哈拉大沙漠被绘成了大湖。图中的着色法与文献所记扎马鲁丁地球仪和彩色地图相似,也与传世的同期阿拉伯地图相近,表明该图受到蒙元时期阿拉伯地图和地理知识的影响。

明代混一图系列地图中的西域地区绘注有山川、海洋、湖泊、沙漠等自然景观,以及城镇等人文景观,图中的地名注记来自欧亚非大陆几大语系的十几种语言,其中既有汉唐时期的汉语地名,也有大量蒙元时代的蒙古语、突厥语、波斯语和阿拉伯语地名,表明明朝初期中原王朝对西域地区仍有较多的了解和关注,而其地理知识则综合了中国传统史志、蒙元时期传入中国的伊斯兰地理知识。

图 6 日本京都龙谷大学图书馆藏1402《混一疆理历代国都之图》摹本西域部分

(二)、王朝边陲与汉唐故土——明中后期疆域政区图中的西域观

从明成化年间开始,受吐鲁番王国的屡次侵扰,哈密诸卫被迫内徙,明朝丧失了对于西域东部的实际控制,明代中后期的疆域图如《杨子器跋舆地图》中就较少表现西域的现实地理情形。明嘉靖三十二年至三十六年(1553—1557年)间,罗洪先根据元代朱思本《舆地图》等地图编绘刻印而成综合性图集《广舆图》中,有描绘广义西域的《西域图》一幅(图7)。该图采用计里画方的方法绘制,每方500里。绘制范围东起河州,西至大食国,南至印度,北达瓦剌蒙古和大漠。此图的最大特征是在自然地理方面绘出横亘西域和蒙古高原的流沙大漠,在人文地理方面突出表现汉唐以来西域的历史地名,而较少表现明代西域的现实地理状况,偶有出现的明代西域国名与大量汉唐西域地名时空交错,没有标注西域当时的蒙古语地名和突厥语地名,借以彰显西域是中原王朝的故土或法统地域(legitimacy),给明代士子以故土的熟悉感和亲切感,而非异域的陌生感,与中国传统的经史和地理知识建立起关联性,以便中原士子通过此图通经明史。值得注意的是,图中将撒马尔罕城错误地标注在乌孙西边的罽宾国,而不是在传统史志中的康国,表明《广舆图》有多样的资料和地理知识来源。

图 7 明万历《广舆图》之《西域图》

图 8 明崇祯《皇明职方图》之《西域图》

明兵部职方司主事陈组绶于崇祯九年(1636年)绘制的《皇明职方图》中有《西域图》(图8)一幅,其内容和绘法都深受《广舆图·西域图》影响,但也与《广舆图》有较大不同。《皇明职方图》之《西域图》描绘范围东起河州,西至里海中的日落国和西海中的拂菻,南至印度洋阿拉伯海及斯里兰卡等岛国,北达瓦剌蒙古,吸收了明末传教士带来的地理知识,其涵盖范围比《广舆图·西域图》更大。相较于《广舆图》中的《西域图》,此图不仅标注汉唐历史地名,还在图上方注文中记述永乐年间明朝征战、出使和册封西域诸国和蒙古诸部的历史,突出表现永乐十三年陈诚出使西域宣布威德,携十三国使臣诣阙朝贡的壮举,并用加框地名绘出明初的关西七卫,突出明代对西域的宗主地位,部分反映了明代西域的现实状况。但图中刻意强调的依然是西域、中亚的汉唐历史沿革,彰显西域是中原王朝故土的政治观念。

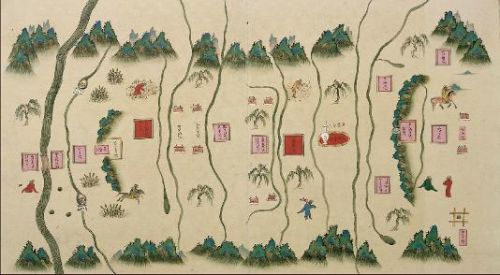

四、异域殊俗与多元交融——明代行程图中的西域观

如果说《广舆图》等疆域政区图是通过汉唐历史地名来彰显西域是中原故土,那么《西域土地人物图》等明中后期的西域行程图则是通过对西域现实地理的详细描绘来表现明朝西域的异域殊俗。早在明朝永乐十三年陈诚所撰著的《西域行程记》中就附有“西使行程图”, 可惜此图在清末时散佚未能流传至今。现存内容最详实、流传最广的西域图籍是明嘉靖年间成图的《西域土地人物图》及其图说《西域土地人物略》,[]该图详细描绘了从嘉峪关至鲁迷(今土耳其伊斯坦布尔)的西域山川、物产、城镇和族群,堪称十六世纪欧亚大陆的陆上丝绸之路百科全图。

图 9 台北故宫藏明嘉靖《西域土地人物图》哈密至阿克苏段

图 10 台北故宫藏明嘉靖《西域土地人物图》天方(麦加)至鲁迷(伊斯坦布尔)段

该图籍至少有三个抄绘本传世,一是台北故宫图书文献处所藏彩绘本明嘉靖边镇图集《甘肃镇战守图略》中所附的《西域土地人物图》(图9、图10)及其图说《西域土地人物略》、《西域沿革略》;二是意大利地理学会所藏的明代边镇图集《甘肃全镇图册》中的《西域诸国图》1幅及其他9幅分图册页;三是北京瓯江草堂从日本藤井友邻馆购回的“蒙古山水地图”, 现藏北京故宫博物院并改名“丝路山水地图”(图11)。另有两个明代刻本传世,一是收入明嘉靖二十一年(1542年)马理主编的《陕西通志》中的《西域土地人物图》及其图说《西域土地内属略》、《西域土地人物略》,二是收入明万历四十四年(1616年)延绥巡抚金忠士等人所编、陕西三边总督刘敏宽撰序《陕西四镇图说》中的《西域图略》。[]这几个刊本之中,除了“丝路山水地图”外,其他几种绘本和刻本内容基本一样,而“丝路山水地图”则与其他刊本有较大区别,其中最大的差别是该传本仅绘注嘉峪关到红海段,缺少其他传本中的红海到土耳其段,且该图上没有绘注土地、人物和风俗内容,图中的城镇、建筑改为中原式,城镇南北方位颠倒,减少了异域色彩,但图上也有《西域土地人物图》及其图说未曾绘注的地名,学界对于此图的真伪、图名和绘制时间存在诸多争议。

图 11北京故宫藏“丝路山水地图”卷首嘉峪关段

该图图说另收入明嘉靖二十六年(1547年)张雨所编的《边政考》、明万历四十四年 (1617年)李应魁所编的《肃镇华夷志》、明末顾炎武所编的《天下郡国利病书》、清康熙朝梁份所编的《秦边纪略》等边政志书中。总体来看,此图及图说在明代中后期流传广泛,有可能出自明嘉靖《陕西通志》所征引的《河套西域图》一书。

《西域土地人物图》及其图说《西域土地人物略》绘注和记载了明代嘉峪关到鲁迷城沿途三百多个地方的山川、城镇、物产、种族、宗教、习俗等内容,范围涵盖欧、亚、非三大洲的中国、乌兹别克斯坦、阿富汗、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、阿曼、沙特阿拉伯、叙利亚、埃及、土耳其等十多个国家和地区,图中汉字标注地名来源于丝绸之路沿线地区的多种语言。图中绘有牵马或牵驼的商旅、背着行囊的旅客、缠头对酌的回回、牵着贡狮子往东朝贡的使者、头戴蒙古帽骑马飞奔的军士、埋首耕种的农夫、在辇帐中接受跪拜的贵族,另有方形、椭圆形等形态各异的城镇,水磨、风磨、架子井、望日楼、藏式佛塔等多元的地理景观,使得西域呈现出一种不同于中原的异域风情。

从绘法和内容上来看,此图的突出特征是描绘了西域的各色人物风俗、服饰和大量的狮子、骆驼、马、驴、羊等动物,这在中国古代地图中极其罕见,也同反对偶像崇拜的伊斯兰地图迥然不同,而与中世纪到文意复兴时期的欧洲地图如《加泰罗尼亚地图集》(图12)较为相似。

图 12 法国国家图书馆藏《加泰罗尼亚地图集》(1375)中亚段丝路城镇与商队

《西域土地人物图》及其图说,详细绘注了西域族群生态,反映了16世纪西域绿洲社会以穆斯林为主的族群居住格局。从族群生态来看,图中绘有牵马或牵驼的商旅、背着行囊的旅客、缠头对酌的回回、牵着贡狮子往东朝贡的使者、头戴蒙古帽骑马飞奔的军士、埋首耕种的农夫、在辇帐中接受跪拜的贵族,反映明代的新疆、中亚、西亚等绿洲社会,形成以回回即穆斯林为主的族群格局,回回又分为缠头回回、不缠头回回、出家回回、发黑回回等族群。值得注意的是,除了回回人之外,西域图在甘肃、东疆另有蒙古和突厥人(图13),而西亚地区则有大量来自中原的汉人居住,呈现出多元的族群分局格局。

图 13 台北故宫藏明嘉靖《西域土地人物图》瓜州至哈密段不同族群

除了绘注“回回”、“缠头回回”等信仰伊斯兰教的民族外,图中在西亚多个城镇中绘注有不少汉人聚居:如怯迷城(今伊朗克尔曼)有“四族番汉”;文谷鲁城(今约旦安曼西南)“俱汉儿人,蓬头戴帽,种旱田”;撒黑四寨城(今叙利亚阿勒颇东北的撒黑)“有汉儿人,蓬头戴帽儿”;菲即城(今土耳其小亚一带)“俱汉儿人,剪踪(鬃)披发,戴帽儿,种旱田”;鲁迷城(今土耳其伊斯坦布尔)“有缠头回回及汉儿人,有通事”等,反映了元明时期汉人在西亚的迁居与生活状况以及陆上丝绸之路上东西方的双向交流。

关于西域汉人的来源,《西域土地人物图》及其图说《西域土地人物略》均未交待,今检明万历《肃镇华夷志》云:

威远城在卫东北三百八十里,城筑于唐,宋、元因之,明初立为所。后因失误秋表,该部查究,风闻诛徙,人民惧,俱入西域。今有旗杆山,即当时招抚叛民,立旗七杆。军民竟入回夷远地,今尚有三杆峙立焉。

威远所设于明太祖洪武二十八年(1395年),治所在唐朝所建的威远城(今金塔县航天镇)。其境域东至毛目东山,西至金塔北山和夹墩湾,南至镇夷,北至青山头,主要防御北方鞑靼人,屯垦战守,兼理地方。永乐年间(1403—1424年),威远城汉人因误农时税期,担心政府追究而逃入西域,明朝曾设旗招抚,但并无效果,威远城空虚,威远所遂遭裁撤,其辖域和余民被并入镇夷千户所。

关于逃入西域的威远汉人去向,万历《肃镇华夷志》续云:

又西夷云:威远汉人,今在鲁迷地方。穿衣戴帽与夷不同,衣制同中国。穿则襟治于背后,网巾同汉人;戴则悬圈于额前。养食猪犬。与回夷处,多不同俗。

此段记载正与《西域土地人物略》中所记文谷鲁城“俱汉儿人,蓬头戴帽”和鲁迷城“有缠头回回及汉儿人,有通事”的记载相符,可知明代西域汉人主要来源是明初的威远城(今甘肃金塔县境)移民,并将汉人习俗服饰带入西亚,尤其是其饲养食用猪肉的习俗与当地信仰伊斯兰教的族群迥然不同。

图 14 北京故宫藏“丝路山水地图”卷中撒马尔罕段

从城市形态来看,从甘肃至土耳其间的西域丝路绿洲城镇形态多样、功能各异,既有土城,也有石城,既有中原式方形城址,也有圆形、椭圆形西域式城镇,既有撒马尔罕等以商贸和手工业为主的商业都会(图14),也有天方即麦加等以为教士为主要居民的宗教圣城。如《西域土地人物略》记载新疆阿克苏城:“土力苦扯西北百里为阿速城,三城相连,周环山水”,表现了阿克苏城三城并置的城市形态;再如伊拉克巴格达城(Bagdad):“至把黑旦城。其城引水七派灌其中,有回回二千家”,反映了圆形的巴格达城引幼发拉底河水七脉入城的景观;又如“至天方国,其城二重,有出家回回在城住,余皆进城礼拜”,如实记述了伊斯兰教圣城麦加(Mecca)的城市形态和功能。

从经济结构来看,丝织品、毛织品、珠宝、水果、牲畜是欧亚绿洲社会的主要商品,西域既有以河泉、水磨、风磨、架子井为灌溉方式的农业社会,也有以商贸、手工业为主要生计方式的工商社会,经济结构具有复合性和多样性。如《西域土地人物略》记载中亚商业枢纽撒马尔罕城的经济结构是:“有缠头回回,出狮子、哈剌、苦术、大骡子、宝石、金银、镔铁、鱼牙把刀、帖角皮,养蚕,出琐琐、葡萄、各色果木、撒黑剌、棉花、银鼠、青鼠、豹皮、剪绒单。其北有阿力城,有望日楼”,详实反映了中亚丝路商业都会撒马儿罕城的物产和经济形态。又如伊朗设拉子城(Shiraz):“亦思剌八西六百里為失剌思城。有缠头回回,出鱼牙把刀,有院,有乐人,有各色果品,有长流水”,伊斯法罕(Isfahan)城:“又西行五日至亦思城。有缠头回回,属帖癿别思管。出琐幅、各色绫段(缎)、好手巾、花毡子、阿味、阿芙蓉”,生动记述了伊朗古都的特色物产和经济结构。

从风俗信仰来看,西域丝路绿洲社会既有以伊斯兰教为信仰、以缠头为主要特征、以羊、马肉乳品为主要饮食的穆斯林社会,也有以佛教寺院、藏式佛塔为主要宗教景观的蒙古社群,还有以农业为主要生计方式、以饲养食用猪肉为饮食习俗的汉人社区。

总体来看,明代疆域政区图和西域行程图中分别展示了两种不同的西域景观。在作为学者知识关怀内容而绘制的《广舆图》之《西域图》中,西域抹去了突厥王朝和蒙元时代的烙印,回避西域沦为异域的现实,重回汉唐故土的传统,反映历代中原王朝经略西域的盛世记忆和文治武功。而在明朝使臣和学者编绘的西域行程图中,西域则呈现出蒙古化和伊斯兰化大背景下多元文化互动交融的现实图景。

五、结语

位于旧大陆东方的中国对于西域有着悠久的政治和知识关注,探索、经略、记述和描绘西域是中原王朝政府和学者的知识传统。汉唐以来,历代中国政府都重视西域地图的搜集、绘制和运用,而往来丝绸之路的朝圣者和商旅也往往编绘利用西域地图,从而留下了大量的刻本和绘本西域地图,直观反映了历代中原王朝对西域地理状况的探索与认知,推动了中原西域观和知识体系的形成与演变。历代王朝的政治管辖、军事经略、学者的知识关怀与信徒的取经朝圣构成西域地理图籍传承和发展的主要动力,而西域也在不同朝代、不同类型、不同立场、不同知识体系的地图中呈现出历史与现实、故土与异域、中心与边缘交错更迭的地域景象。如今宋元以来的西域地图散藏于海内外各大收藏机构或各种图籍之中,是极其重要的历史资料和极为珍贵的中华文化遗产,对于研究中国古代西域史和中原王朝与民族政权的西域观具有重要价值。

地图从来都不仅仅是现实地理状况的反映,更是政治权力和地理观念的表达。宋代西域与中原分治,西域喀喇汗王朝学者编绘的“圆形世界地图”采用突厥人和伊斯兰教的世界观、文明观和西域本位视角,将西域描绘为天下之中和世界文明中心。两宋学者编绘的《华夷图》、《舆地图》和《汉西域诸国图》则采用“中原中心”和“华夷之辨”的世界观和族群观,标注汉唐历史地名,将西域描绘为处于华夏文明世界边缘、被中原王朝教化经略的夷狄之域,一则便于士子为通经明史、了解西域历史地理,再则构建包括西域“故土”在内的华夷世界秩序。元代混一番汉,融合中国传统地图和阿拉伯地图两套知识体系绘制的《元经世大典地图》,反映了西域突厥化和蒙古化的现实,以及游牧族群所建的察合台汗国统治下,新疆北疆崛起、南疆相对衰落的地缘政治结构变化。

明代初期继承蒙元时代的天下观和疆域观,锐意经营西域,并吸收新的知识体系,而明代中后期则因国力衰退而逐渐弃守西域。明初的“混一图”较多地继承了蒙元地图遗产和知识系统,标注包括欧洲和非洲在内的广义西域的非汉语地名;而明代中后期的《广舆图》《皇明职方图》等疆域政区图集中的《西域图》则多抛弃蒙元时代的地理视野和知识遗产,或是重新回归宋代地图根据文献记载标绘西域汉唐地名、表现汉唐故土的传统,或是描绘明初陈诚等使臣出使经略西域的盛事,彰显中原王朝经略西域的文治武功,而回避西域沦为异域的现实。

明永乐使臣陈诚《西域行程图》、明嘉靖《西域土地人物图》等西域行程图则通过对西域现实地理的详细描绘来表现明朝西域的异域殊俗,反映蒙古化和伊斯兰化大背景下西域地区多元文化互动的现实图景。两类舆图分别表现了西域的历史镜像和现实场景,也反映了故土与异域两种不同的西域观。而且,明代地图中所描绘的西域往往都是涵盖欧亚非三大洲的广义西域,超越汉唐时期对西域的认知范围和知识体系,反映了蒙元时期阿拉伯学者带来的伊斯兰地理学和明晚期耶稣会士传来的欧洲地理学对中国地图的影响,以及中国、伊斯兰和欧洲三大地理知识体系交流及其所体现的旧大陆一体化进程。